2013年01月27日

2月の休診日

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

2月は、日曜日・祝日を、お休みさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

2013年01月26日

魅力

先日、伊豆の国市に住む友人を訪ねました。

伊豆の国市は、ちょうど伊豆半島のつけ根にあります。

平成17年4月1日付けで伊豆長岡町、韮山町、大仁町が合併してできました。

いつも西伊豆に行くときに通るのですが、素通りしていました。

今回いろいろ見て周り、心魅かれるものがたくさんありましたので、ご紹介したいと思います。

友人に会う約束は午後。お昼前に富士を出発しました。

まずは道すがら、沼津にて昼食。

車で通るたびに、混んでいて、気になっていた橋のたもとの天丼屋さんへ行きました。

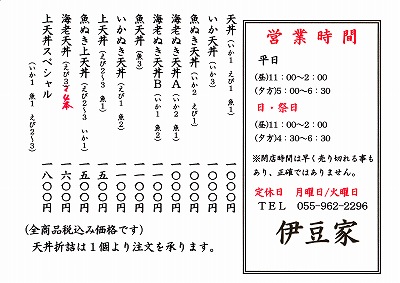

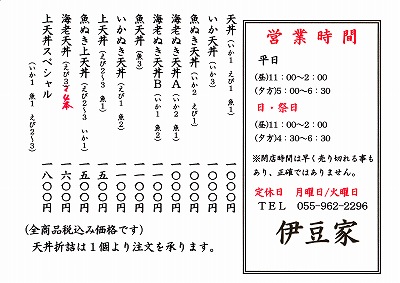

伊豆屋

魚、エビ、イカの3種類がのった「天丼」を頂きました。魚は日替わりのようです、今日はアジでした。

素材も良いし、タレの味も絶妙で美味しかったです。

こちらは置いてあったチラシ。メニューの「ぬき」という表現が面白いですね。

約束まで、まだ時間があったので、伊豆の国市、旧韮山町周辺を見てまわりました。

昨年末放映されたNHK「鶴瓶の家族に乾杯」で、鶴瓶と女優の杏(あん)も訪れていた

蛭ヶ小島の公園へ。この日は富士山の眺望が素晴らしかったです。

いつもわが町から見る、山頂部だけに雪が積もる富士山と違い、向かって右、

山裾にたくさんの雪があるのが新鮮です。富士山の南側は雪が少ないことを実感しました。

次に、重要文化財の江川邸を訪れました。

幕末に活躍した江川坦庵が有名ですが、その江川家が代々住んでいた場所です。

江戸時代、幕府の代官として、直轄領である、伊豆、駿河、甲斐、武蔵、相模と広い領地を治めていました。

大河ドラマ「篤姫」やJINでの撮影に使われたという、主屋は、立派なもので、中ではガイドの方が

わかりやすい説明をしてくれました。

外観を撮り忘れたので、玄関から表門の方を臨む写真です。

印象的な照明がありました。

西蔵の萱をふきかえていました。

このあたりには職人さんがいないので、遠く関西方面から来ているとの事でした。

今回新たに知ったことは、最後の韮山代官38代英武の存在でした。

父坦庵(英龍)が亡くなり、そのあとを継いだ兄英敏も19歳で亡くなり、わずか9歳で跡をつぐことになりました。

江戸から明治へ、激動の時代を若くして代官という立場で切り抜けていった生涯に興味をもちました。

江川邸と同じ敷地内にある韮山郷土資料館に行くと、

こころ震える、ゆるキャラが!

文化財保護推進キャラ『ハニラッタ』

矢田晃代さんという方が、旧韮山町役場アルバイト時代に生み出されたとのこと。

地元の古墳から出土した埴輪がモチーフらしいです。

く〇モンなんかより絶対いけてると思うのだが・・・

もっとアピールして欲しいです。

その後友人宅へお邪魔して、子供と遊んで、富士へ帰ってきました。

帰り道、国一バイパスから夕陽をのぞむ。

家について、たまたま寄った神田農園で買ったイチゴを食べました。甘さと酸味のバランス、紅ほっぺ最高です。

伊豆の国市、今までじっくり訪れたことがなかったですが、これからちょくちょく訪ねたいと思います。

伊豆の国市は、ちょうど伊豆半島のつけ根にあります。

平成17年4月1日付けで伊豆長岡町、韮山町、大仁町が合併してできました。

いつも西伊豆に行くときに通るのですが、素通りしていました。

今回いろいろ見て周り、心魅かれるものがたくさんありましたので、ご紹介したいと思います。

友人に会う約束は午後。お昼前に富士を出発しました。

まずは道すがら、沼津にて昼食。

車で通るたびに、混んでいて、気になっていた橋のたもとの天丼屋さんへ行きました。

伊豆屋

魚、エビ、イカの3種類がのった「天丼」を頂きました。魚は日替わりのようです、今日はアジでした。

素材も良いし、タレの味も絶妙で美味しかったです。

こちらは置いてあったチラシ。メニューの「ぬき」という表現が面白いですね。

約束まで、まだ時間があったので、伊豆の国市、旧韮山町周辺を見てまわりました。

昨年末放映されたNHK「鶴瓶の家族に乾杯」で、鶴瓶と女優の杏(あん)も訪れていた

蛭ヶ小島の公園へ。この日は富士山の眺望が素晴らしかったです。

いつもわが町から見る、山頂部だけに雪が積もる富士山と違い、向かって右、

山裾にたくさんの雪があるのが新鮮です。富士山の南側は雪が少ないことを実感しました。

次に、重要文化財の江川邸を訪れました。

幕末に活躍した江川坦庵が有名ですが、その江川家が代々住んでいた場所です。

江戸時代、幕府の代官として、直轄領である、伊豆、駿河、甲斐、武蔵、相模と広い領地を治めていました。

大河ドラマ「篤姫」やJINでの撮影に使われたという、主屋は、立派なもので、中ではガイドの方が

わかりやすい説明をしてくれました。

外観を撮り忘れたので、玄関から表門の方を臨む写真です。

印象的な照明がありました。

西蔵の萱をふきかえていました。

このあたりには職人さんがいないので、遠く関西方面から来ているとの事でした。

今回新たに知ったことは、最後の韮山代官38代英武の存在でした。

父坦庵(英龍)が亡くなり、そのあとを継いだ兄英敏も19歳で亡くなり、わずか9歳で跡をつぐことになりました。

江戸から明治へ、激動の時代を若くして代官という立場で切り抜けていった生涯に興味をもちました。

江川邸と同じ敷地内にある韮山郷土資料館に行くと、

こころ震える、ゆるキャラが!

文化財保護推進キャラ『ハニラッタ』

矢田晃代さんという方が、旧韮山町役場アルバイト時代に生み出されたとのこと。

地元の古墳から出土した埴輪がモチーフらしいです。

く〇モンなんかより絶対いけてると思うのだが・・・

もっとアピールして欲しいです。

その後友人宅へお邪魔して、子供と遊んで、富士へ帰ってきました。

帰り道、国一バイパスから夕陽をのぞむ。

家について、たまたま寄った神田農園で買ったイチゴを食べました。甘さと酸味のバランス、紅ほっぺ最高です。

伊豆の国市、今までじっくり訪れたことがなかったですが、これからちょくちょく訪ねたいと思います。

2013年01月19日

ケーキ

友人が子供を連れて、きさらぎ堂に寄ってくれました。

友人に炭酸泉の足湯に入ってもらっている間、子供の治療をして、一緒に遊んでました。

子供の持つ治癒力は強いです。

治療時間はほんのわずかで済むので、遊ぶ時間のほうが長かったです。

そんな友人が持ってきてくれたモノがあります。

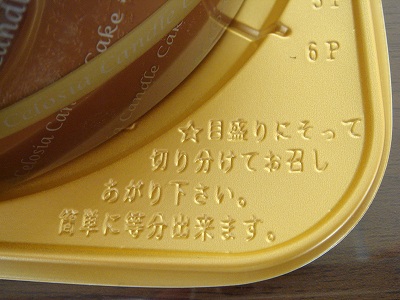

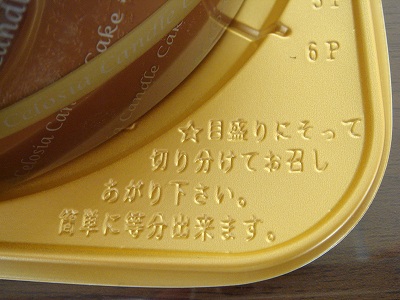

チョコレートケーキ。。。

冷蔵庫に入れようと思ったのですが、大きいので入らず。

次の患者さんが入っていたので、とりあえず涼しいところに置いておくことにしました。

治療が終わり良く見てみると何かおかしいな、と気付きました。

cakeと書いてあり、

わざわざ切り分け用の目盛りまで書いてあるのに、

ケーキ特有の甘い臭いがしない・・・

よくよくみると植物でした!!

小さいケイトウがいっぱいです。

ケイトウの花の形状はいろいろなあるようですが、

属名のセロシアはギリシア語の「ケレオス(燃焼した)」に由来し、

花が燃え盛る炎を彷彿とさせるのが根拠と思われるとの事でした。

漢字では「鶏頭」とかきますが、これは花の姿を鶏のとさかに見立てたもののようです。

ちなみに栽培している所は静岡の牧ノ原市の会社でした。

育て方を調べると、日光を好むとのことなので、出窓におくことにしました。

なかなかかわいいです。

素敵なお花、ありがとうございました。

でも花なら花って教えてくださいな(笑)

友人に炭酸泉の足湯に入ってもらっている間、子供の治療をして、一緒に遊んでました。

子供の持つ治癒力は強いです。

治療時間はほんのわずかで済むので、遊ぶ時間のほうが長かったです。

そんな友人が持ってきてくれたモノがあります。

チョコレートケーキ。。。

冷蔵庫に入れようと思ったのですが、大きいので入らず。

次の患者さんが入っていたので、とりあえず涼しいところに置いておくことにしました。

治療が終わり良く見てみると何かおかしいな、と気付きました。

cakeと書いてあり、

わざわざ切り分け用の目盛りまで書いてあるのに、

ケーキ特有の甘い臭いがしない・・・

よくよくみると植物でした!!

小さいケイトウがいっぱいです。

ケイトウの花の形状はいろいろなあるようですが、

属名のセロシアはギリシア語の「ケレオス(燃焼した)」に由来し、

花が燃え盛る炎を彷彿とさせるのが根拠と思われるとの事でした。

漢字では「鶏頭」とかきますが、これは花の姿を鶏のとさかに見立てたもののようです。

ちなみに栽培している所は静岡の牧ノ原市の会社でした。

育て方を調べると、日光を好むとのことなので、出窓におくことにしました。

なかなかかわいいです。

素敵なお花、ありがとうございました。

でも花なら花って教えてくださいな(笑)

2013年01月11日

2013年01月01日

新年のごあいさつ

2013年になりました。

今年は巳年。私は年男です。

時が過ぎ去るのは本当に早いな、と感じます。

ただ流されるだけにならないよう、軸をしっかりもって

向上していきたいものです。

きさらぎ堂は5日より開いております。本年もよろしくお願いいたします。

今年は巳年。私は年男です。

時が過ぎ去るのは本当に早いな、と感じます。

ただ流されるだけにならないよう、軸をしっかりもって

向上していきたいものです。

きさらぎ堂は5日より開いております。本年もよろしくお願いいたします。