2016年07月22日

刺さないはりについて⑦

前回から、また間が空いてしまいましたが、続きを書いていきます。

前回は、治療の具体的な方法と、刺さないはりが効く理由について述べました。

前回のエントリーはこちらです。

刺さないはりについて⑥

「経絡(けいらく)を流れる気が、スムーズに流れていれば、五臓六腑が働き、

人は自分で自分の身体を回復させながら、健康を保つことができます。」

「まず手首の脈をみて、どの経絡(けいらく)が流れていないか判断します。

経絡が流れていないと現れるツボ反応へ、刺さないはりを近付け、反応が消えることで、

経絡が再び流れ出します。最後に脈をもう一度みてそのことを確認し、終わります。」

前回の内容を、大まかに言うとこのような感じですが、

現代の概念ではとらえにくい話なので、今回はより分かりやすい表現をしてみます。

初めに結論をいうと、刺さないはりで経絡の流れを良くする治療は、

全身の血管を変えることができるということです。

血管が変わるイメージとしては、ちょっと極端かもしれませんが、

かたくなった血管が、治療により柔らかさを取り戻すということです。

逆に緩みすぎた血管が、しっかりする場合もあるかもしれません。

要するに適度な弾力をもち、ちゃんと働くことのできる血管になるということです。

治療を受けた方は分かると思いますが、その場で変化がなくても、

一晩寝ることで、翌日すっきりしていることはよくあることです。

そしてその効果は持続することが多いです。

その場で良くなったと感じる治療は、確かに満足度が高いものですが、

一気に変化したものは、すぐ戻ることも多いです。

刺さないはり治療で、

血管が良い状態に変われば、流れ込む血液の量が増え、新たに作られる血の質も良いものとなり、

身体の各器官が栄養されて、もてる力を充分発揮しはじめ、自分の力で勝手に良い変化をしてくれます。

「経絡を流れる気が、スムーズに流れていれば、五臓六腑が働き、

人は自分で自分の身体を回復させながら、健康を保つことができます。」

最初に書いたこの状態になってくれるわけです。

患者さん自身の治す力が働き出します。

治療により無理やり症状をとるのでなく、治る身体になるように後押しするだけです。

長い目でみれば副作用もなく、自然な形といえます。

次回は、

刺さないはりで経絡の流れを良くすると、なぜ全身の血管を変えることができるか

について書きたいと思います。

前回は、治療の具体的な方法と、刺さないはりが効く理由について述べました。

前回のエントリーはこちらです。

刺さないはりについて⑥

「経絡(けいらく)を流れる気が、スムーズに流れていれば、五臓六腑が働き、

人は自分で自分の身体を回復させながら、健康を保つことができます。」

「まず手首の脈をみて、どの経絡(けいらく)が流れていないか判断します。

経絡が流れていないと現れるツボ反応へ、刺さないはりを近付け、反応が消えることで、

経絡が再び流れ出します。最後に脈をもう一度みてそのことを確認し、終わります。」

前回の内容を、大まかに言うとこのような感じですが、

現代の概念ではとらえにくい話なので、今回はより分かりやすい表現をしてみます。

初めに結論をいうと、刺さないはりで経絡の流れを良くする治療は、

全身の血管を変えることができるということです。

血管が変わるイメージとしては、ちょっと極端かもしれませんが、

かたくなった血管が、治療により柔らかさを取り戻すということです。

逆に緩みすぎた血管が、しっかりする場合もあるかもしれません。

要するに適度な弾力をもち、ちゃんと働くことのできる血管になるということです。

治療を受けた方は分かると思いますが、その場で変化がなくても、

一晩寝ることで、翌日すっきりしていることはよくあることです。

そしてその効果は持続することが多いです。

その場で良くなったと感じる治療は、確かに満足度が高いものですが、

一気に変化したものは、すぐ戻ることも多いです。

刺さないはり治療で、

血管が良い状態に変われば、流れ込む血液の量が増え、新たに作られる血の質も良いものとなり、

身体の各器官が栄養されて、もてる力を充分発揮しはじめ、自分の力で勝手に良い変化をしてくれます。

「経絡を流れる気が、スムーズに流れていれば、五臓六腑が働き、

人は自分で自分の身体を回復させながら、健康を保つことができます。」

最初に書いたこの状態になってくれるわけです。

患者さん自身の治す力が働き出します。

治療により無理やり症状をとるのでなく、治る身体になるように後押しするだけです。

長い目でみれば副作用もなく、自然な形といえます。

次回は、

刺さないはりで経絡の流れを良くすると、なぜ全身の血管を変えることができるか

について書きたいと思います。

関連エントリーはこちら

2016年06月06日

刺さないはりについて⑥

前回から、だいぶ間が空いてしまいましたが、

続きを書いていきます。

刺さないはり治療において、

身体には目にはみえないけれど、「経絡(けいらく)」という「気」の流れる通り道があり、

うまく流れていれば人間は健康を保つことができる。

「気」を動かし「経絡」をとどこおることがないようにすることが、

治療の目的であることを前回述べました。

今回は治療の具体的な方法と、刺さないはりが効く理由について考えてみたいと思います。

「経絡」を流れる「気」は、目には見えず、はっきりとは感じにくいものです。

そのうえ、現代の科学では、まだ解明されていません。

でも確かに存在し、その流れが人の身体の状態を大きく左右しています。

それを理解していた中国の古代の人々は、いろいろな方法で、人体の「気」を捉えました。

それが伝統医学における診断法として、後世にまで伝えられてきました。

特別な力を持つ人なら、そのような診断法に頼らなくても良いかもしれませんが、

そんな人は一握りです。

というわけで、顔色を診る(みる)、臭いを嗅ぐ、脉(みゃく)を診る、腹を診る、舌を診るなど、

様々な診断法が積み上げられてきました。

その努力を一言で表すと、

「はっきりとつかめないが、確かに存在するものを、いかに万人が理解できるものとして、とらえるか」です。

では、私が具体的にどんな治療をしているか、

すなわち、どんな診断法によって「気」を確認し、動かしていくか?について書いていきます。

私が取り組んでいる刺さないはり治療では、

『難経(なんぎょう)』という医学古典に軸足をおき、その方法を実践しています。

その中で、私は「脉診」「ツボ反応」の二つを大きな柱としています。

『難経』の一番最初には、手首の脉〔橈骨(とうこつ)動脈〕を診ることで、全身の状態、

身体の中で起こっていることがわかるという事が述べられています。

一難に曰く、十二経にみな動脉あり、ひとり寸口にのみ取りて、

以って五蔵六府の死生吉凶の法を決す、とは何の謂ぞや。

~中略~

寸口は、五蔵六府の終始するところ、故に法を寸口に取るなり。

(寸口=手首の脉)

治療においては、

どこの経絡が滞っているのかを、主に脉を診て判断します。

するとそのしるしとして、その経絡上にツボ反応があらわれています。

ツボ反応は、凹み、ゆるみ、むくみ、冷えなどです。

そのツボ反応に対して刺さないはりを近づけたり、接触させたりします。

これだけでそのツボ反応が変化します。

これが、刺さないはりが効く理由です。

受けている方の感覚が鋭ければ、何かされたのかなという感じはありますが、

大抵の方は何も感じないことが多いです。

ツボ反応が無くなれば、それ以上はりをする必要はなくなります。

そして経絡がスムーズに流れているということになり、脉を確認してその傾向が確認できれば

治療は終了となります。

このように治療をしています。

目に見えない気の流れを、実際触れられるものとして、

手首の脉の拍動と、身体の表面にあらわれたツボ反応の変化で、感じ取っています。

次回に続きます。

続きを書いていきます。

刺さないはり治療において、

身体には目にはみえないけれど、「経絡(けいらく)」という「気」の流れる通り道があり、

うまく流れていれば人間は健康を保つことができる。

「気」を動かし「経絡」をとどこおることがないようにすることが、

治療の目的であることを前回述べました。

今回は治療の具体的な方法と、刺さないはりが効く理由について考えてみたいと思います。

「経絡」を流れる「気」は、目には見えず、はっきりとは感じにくいものです。

そのうえ、現代の科学では、まだ解明されていません。

でも確かに存在し、その流れが人の身体の状態を大きく左右しています。

それを理解していた中国の古代の人々は、いろいろな方法で、人体の「気」を捉えました。

それが伝統医学における診断法として、後世にまで伝えられてきました。

特別な力を持つ人なら、そのような診断法に頼らなくても良いかもしれませんが、

そんな人は一握りです。

というわけで、顔色を診る(みる)、臭いを嗅ぐ、脉(みゃく)を診る、腹を診る、舌を診るなど、

様々な診断法が積み上げられてきました。

その努力を一言で表すと、

「はっきりとつかめないが、確かに存在するものを、いかに万人が理解できるものとして、とらえるか」です。

では、私が具体的にどんな治療をしているか、

すなわち、どんな診断法によって「気」を確認し、動かしていくか?について書いていきます。

私が取り組んでいる刺さないはり治療では、

『難経(なんぎょう)』という医学古典に軸足をおき、その方法を実践しています。

その中で、私は「脉診」「ツボ反応」の二つを大きな柱としています。

『難経』の一番最初には、手首の脉〔橈骨(とうこつ)動脈〕を診ることで、全身の状態、

身体の中で起こっていることがわかるという事が述べられています。

一難に曰く、十二経にみな動脉あり、ひとり寸口にのみ取りて、

以って五蔵六府の死生吉凶の法を決す、とは何の謂ぞや。

~中略~

寸口は、五蔵六府の終始するところ、故に法を寸口に取るなり。

(寸口=手首の脉)

治療においては、

どこの経絡が滞っているのかを、主に脉を診て判断します。

するとそのしるしとして、その経絡上にツボ反応があらわれています。

ツボ反応は、凹み、ゆるみ、むくみ、冷えなどです。

そのツボ反応に対して刺さないはりを近づけたり、接触させたりします。

これだけでそのツボ反応が変化します。

これが、刺さないはりが効く理由です。

受けている方の感覚が鋭ければ、何かされたのかなという感じはありますが、

大抵の方は何も感じないことが多いです。

ツボ反応が無くなれば、それ以上はりをする必要はなくなります。

そして経絡がスムーズに流れているということになり、脉を確認してその傾向が確認できれば

治療は終了となります。

このように治療をしています。

目に見えない気の流れを、実際触れられるものとして、

手首の脉の拍動と、身体の表面にあらわれたツボ反応の変化で、感じ取っています。

次回に続きます。

関連エントリーはこちら

2016年04月14日

刺さないはりについて⑤

前回の続きです。

前回、刺さないはりは、身体に流れる「気」に働きかけていることを書きました。

今回は、身体に流れる「気」は、どういう状態で存在するかについて、

具体的に見ていきたいと思います。

刺さないはりを使うとき、私が持つ世界観として、以下の様に前回書きました。

人間の身体は「気」が集まって形作られており、

その「気」が循環することで、生命活動が営まれる。

目に見えない「気」というエネルギーが身体を巡って

五蔵六府が正常に機能して、人は健康でいられる。

この時に「気」が巡るルートを「経絡」(けいらく)と呼んでいます。

なにぶん、「気」は目には見えないし、現代科学で捉えることができていないので、

自分の身体にもその流れがあると言われても、ピンと来ないかもしれません。

古代の中国では、「気」の概念のもとに、医療を行うときに早くからその存在を認められ、

どのような流れがあるか探求され続けてきました。

約2000年前に編纂された、

黄帝内経(こうていだいけい)『霊枢』(れいすう)経脉篇(けいみゃくへん)

での記載により、一応の完成をみます。

手と足にそれぞれ6本ずつあり、体幹部もめぐっています。

身体の片側で12本あるので、左右合わせると24本です。

これに正中の腹側、背中側の2本を加えます。

合計すると26本の主な流れがあることになります。

「気」はこのルートを絶え間なく循環しています。

スムーズに流れていれば、五臓六腑が働き、人は自分で自分の身体を回復させながら、

健康を保つことができます。

どこかで滞れば、それを発端に不調が現れてきます。

初めは自覚しないレベルから始まり、はっきりした症状へ、

そして慢性的なものへと変化してきます。

私の行う刺さないはり治療は、

「経絡」の流れを認め、そこを流れる「気」を常にスムーズにめぐっている状態にすることが

治療時における一番の目的になります。

わかりやすいイメージとして、現実の社会では、張り巡らされた用水路をイメージして

みると良いかもしれません。

水が滞りなく流れていれば、問題はありませんが、

どこかで詰まって流れが悪くなり出すと、水質が悪化して腐ったり、

ひどい場合には、ヘドロ状になり底に溜まってしまいます。

治療はまさに、身体にあるこの用水路を掃除することに他なりません。

一番原因になっているところを取り除いてあげれば、

あとは水の勢いにより自然と流れが回復してきます。

「流れる水は腐らず」

一昨年、国立科学博物館 特別展「医は仁術」に行った際、

グッズ売り場で見つけて、思わず購入したポストカードです。

次回に続きます。

前回、刺さないはりは、身体に流れる「気」に働きかけていることを書きました。

今回は、身体に流れる「気」は、どういう状態で存在するかについて、

具体的に見ていきたいと思います。

刺さないはりを使うとき、私が持つ世界観として、以下の様に前回書きました。

人間の身体は「気」が集まって形作られており、

その「気」が循環することで、生命活動が営まれる。

目に見えない「気」というエネルギーが身体を巡って

五蔵六府が正常に機能して、人は健康でいられる。

この時に「気」が巡るルートを「経絡」(けいらく)と呼んでいます。

なにぶん、「気」は目には見えないし、現代科学で捉えることができていないので、

自分の身体にもその流れがあると言われても、ピンと来ないかもしれません。

古代の中国では、「気」の概念のもとに、医療を行うときに早くからその存在を認められ、

どのような流れがあるか探求され続けてきました。

約2000年前に編纂された、

黄帝内経(こうていだいけい)『霊枢』(れいすう)経脉篇(けいみゃくへん)

での記載により、一応の完成をみます。

手と足にそれぞれ6本ずつあり、体幹部もめぐっています。

身体の片側で12本あるので、左右合わせると24本です。

これに正中の腹側、背中側の2本を加えます。

合計すると26本の主な流れがあることになります。

「気」はこのルートを絶え間なく循環しています。

スムーズに流れていれば、五臓六腑が働き、人は自分で自分の身体を回復させながら、

健康を保つことができます。

どこかで滞れば、それを発端に不調が現れてきます。

初めは自覚しないレベルから始まり、はっきりした症状へ、

そして慢性的なものへと変化してきます。

私の行う刺さないはり治療は、

「経絡」の流れを認め、そこを流れる「気」を常にスムーズにめぐっている状態にすることが

治療時における一番の目的になります。

わかりやすいイメージとして、現実の社会では、張り巡らされた用水路をイメージして

みると良いかもしれません。

水が滞りなく流れていれば、問題はありませんが、

どこかで詰まって流れが悪くなり出すと、水質が悪化して腐ったり、

ひどい場合には、ヘドロ状になり底に溜まってしまいます。

治療はまさに、身体にあるこの用水路を掃除することに他なりません。

一番原因になっているところを取り除いてあげれば、

あとは水の勢いにより自然と流れが回復してきます。

「流れる水は腐らず」

一昨年、国立科学博物館 特別展「医は仁術」に行った際、

グッズ売り場で見つけて、思わず購入したポストカードです。

次回に続きます。

関連エントリーはこちら

2016年04月07日

刺さないはりについて④

前回の続きです。

刺さないはりは、身体の何に働きかけているかについて、書きたいと思います。

誤解を恐れずに、結論から言いますと、

刺さないはりは、身体に流れる「気」に働きかけています。

刺さないはりを使うときには、私は、次のような世界観をもっています。

人間の身体は「気」が集まって形作られており、

その「気」が循環することで、生命活動が営まれる。

目に見えない「気」というエネルギーが身体を巡って

五蔵六府が正常に機能して、人は健康でいられる。

人は、目に見えるもの、実体として触れることができるものなど、

自分が認識、理解できることから信じていきます。

というわけで、

身体に「気」が流れていると言われても、にわかには信じがたいと思います。

私もはじめはそうでした。

伝統医学としての、はりきゅう治療の源流は、

約2000年前に編纂された中国の医学古典にあります。

黄帝内経『素問』 『霊枢』や『難経』などが挙げられます。

これらの書物の中で、「気」の概念は当然のものとして記述されています。

まずは、「気」にはたらきかけることで、身体を変化させていきます。

「気」の存在を認めずに、本来のはりきゅう治療は成り立たないのです。

「気」は現代科学では捉えられず、解明もされていませんが、

確かに存在しています。

私たちに身近なことで「気」の例をあげてみます。

人には、理屈ではないけど、気に入る、気に入らない

好き、嫌いがあると思います。

場所であったり、モノであったり、人であったり・・・

好きなものは、身体に流れている気の巡りにプラスに働いています。

嫌いなものは、マイナスに働き、巡りを悪くしています。

なんとなく・・・、言葉にはできないけど・・・、ということは良くあることです。

「気」をベースにした伝統医学は、現代科学とは全く別の体系、世界観です。

約2000年前の中国においては、最先端の医学であり、

それで人(おもに王侯貴族)を治療していました。

そこから長い年月が過ぎ、周囲の環境は激変しましたが、

人間の身体の造りはその頃のままです。

「気」の概念に基づいた医学は、

現代の医学と同じ土俵で考える必要はないと、現在の私は、理解しています。

ちょっと抽象的な話しになってしまいましたが、

次回以降はもう少し踏み込んで書いていきたいと思います。

刺さないはりは、身体の何に働きかけているかについて、書きたいと思います。

誤解を恐れずに、結論から言いますと、

刺さないはりは、身体に流れる「気」に働きかけています。

刺さないはりを使うときには、私は、次のような世界観をもっています。

人間の身体は「気」が集まって形作られており、

その「気」が循環することで、生命活動が営まれる。

目に見えない「気」というエネルギーが身体を巡って

五蔵六府が正常に機能して、人は健康でいられる。

人は、目に見えるもの、実体として触れることができるものなど、

自分が認識、理解できることから信じていきます。

というわけで、

身体に「気」が流れていると言われても、にわかには信じがたいと思います。

私もはじめはそうでした。

伝統医学としての、はりきゅう治療の源流は、

約2000年前に編纂された中国の医学古典にあります。

黄帝内経『素問』 『霊枢』や『難経』などが挙げられます。

これらの書物の中で、「気」の概念は当然のものとして記述されています。

まずは、「気」にはたらきかけることで、身体を変化させていきます。

「気」の存在を認めずに、本来のはりきゅう治療は成り立たないのです。

「気」は現代科学では捉えられず、解明もされていませんが、

確かに存在しています。

私たちに身近なことで「気」の例をあげてみます。

人には、理屈ではないけど、気に入る、気に入らない

好き、嫌いがあると思います。

場所であったり、モノであったり、人であったり・・・

好きなものは、身体に流れている気の巡りにプラスに働いています。

嫌いなものは、マイナスに働き、巡りを悪くしています。

なんとなく・・・、言葉にはできないけど・・・、ということは良くあることです。

「気」をベースにした伝統医学は、現代科学とは全く別の体系、世界観です。

約2000年前の中国においては、最先端の医学であり、

それで人(おもに王侯貴族)を治療していました。

そこから長い年月が過ぎ、周囲の環境は激変しましたが、

人間の身体の造りはその頃のままです。

「気」の概念に基づいた医学は、

現代の医学と同じ土俵で考える必要はないと、現在の私は、理解しています。

ちょっと抽象的な話しになってしまいましたが、

次回以降はもう少し踏み込んで書いていきたいと思います。

関連エントリーはこちら

2016年03月25日

刺さないはりについて③

前回からの続きです。

刺さないはりは、そもそも鍼と呼べるのか?

また、どんな形状をしているのか?などについて書きたいと思います。

日本の鍼灸では、一般的に刺すハリは毫鍼(ごうしん)、

刺さないハリは鍉鍼(ていしん)と呼ばれています。

毫鍼の用い方は、鍼管というくだを皮膚に押し付けて、

はりをトントンと叩いて皮膚に刺していきます。

現代ではほとんどが使い捨てです。ディスポ鍼と呼ばれるものになります。

鍉鍼(ていしん)は、先端が鋭くなっておらず、そもそもが刺さらない形状をしています。

きさらぎ堂で用いている鍉鍼です。

はりというと、どうしても身体に刺すものだというイメージがあります。

私が刺さないはりを初めて見たときの感想は、ただの金属の細い棒ではないか、

というものでした。

しかし、『黄帝内経霊枢』という、はりきゅうにとって重要な古典医学書には

ちゃんと刺さないはりの記載があります。

(九鍼十二原、官鍼)

身体の何に働きかけて、作用させることができるかという目的意識がちゃんとあれば、

必ずしもはりを刺す必要はありません。

要は、はりを使うことで、身体が良い状態になれば、刺す、刺さないは関係ないということです。

次回、刺さないはりは、何に働きかけているのかについて

書きたいと思います。

刺さないはりは、そもそも鍼と呼べるのか?

また、どんな形状をしているのか?などについて書きたいと思います。

日本の鍼灸では、一般的に刺すハリは毫鍼(ごうしん)、

刺さないハリは鍉鍼(ていしん)と呼ばれています。

毫鍼の用い方は、鍼管というくだを皮膚に押し付けて、

はりをトントンと叩いて皮膚に刺していきます。

現代ではほとんどが使い捨てです。ディスポ鍼と呼ばれるものになります。

鍉鍼(ていしん)は、先端が鋭くなっておらず、そもそもが刺さらない形状をしています。

きさらぎ堂で用いている鍉鍼です。

はりというと、どうしても身体に刺すものだというイメージがあります。

私が刺さないはりを初めて見たときの感想は、ただの金属の細い棒ではないか、

というものでした。

しかし、『黄帝内経霊枢』という、はりきゅうにとって重要な古典医学書には

ちゃんと刺さないはりの記載があります。

(九鍼十二原、官鍼)

身体の何に働きかけて、作用させることができるかという目的意識がちゃんとあれば、

必ずしもはりを刺す必要はありません。

要は、はりを使うことで、身体が良い状態になれば、刺す、刺さないは関係ないということです。

次回、刺さないはりは、何に働きかけているのかについて

書きたいと思います。

関連エントリーはこちら

2016年03月12日

刺さないはりについて②

前回の続きです。

まずは、私が刺さないはりを追求してみようと思ったきっかけをお話します。

私は学生時代の4年間、少林寺拳法に打ち込みました。

身を護るために、相手の急所を狙うという技術があり、その中でツボに対する働きかけがありました。

その体験がもとで、身体は不思議で面白い、と思うようになり、

はりきゅうの免許(国家資格)をとるために、専門学校に行くことを決めました。

今思うと、はっきりしたイメージも持たずに良く行動したなと思います。

学校では、学生同士でモデルを交代しながら、はりの実技をしていきます。

そこでは、刺すはりしか習いません。

痛がりの私にとって、自分が刺される番はつらいものでした。

初心者同士で練習するわけですから、手技が上手くないのは当然ですが、

自分が嫌なことを人にはできないな、と最初に思いました。

もちろん刺す技術が上手い方なら、痛みを感じさせずにはりをすることができます。

しかし私の場合、身体に金属が刺さるという意識がある時点で、

リラックスすることができませんでした。

その後、いろいろなはりの勉強会に参加して、現在所属する漢方鍼医会に出会いました。

そこで、自分自身が治療を受けてみることで、刺さないはりでも充分に効果がでると体感し、

この道を追求してみようと決心しました。

平成18年に漢方鍼医会に入りましたので、10年が経とうとしています。

ちなみに漢方とついているのは、漢方薬を勉強し処方するわけではなく、

治療の理論体系が、中国の医学古典を柱にしているため、

「漢方」=「中国の」という意味で名付けられています。

最後、話しがそれてしまいましたが、次回、刺さないはりについて③に続きます。

まずは、私が刺さないはりを追求してみようと思ったきっかけをお話します。

私は学生時代の4年間、少林寺拳法に打ち込みました。

身を護るために、相手の急所を狙うという技術があり、その中でツボに対する働きかけがありました。

その体験がもとで、身体は不思議で面白い、と思うようになり、

はりきゅうの免許(国家資格)をとるために、専門学校に行くことを決めました。

今思うと、はっきりしたイメージも持たずに良く行動したなと思います。

学校では、学生同士でモデルを交代しながら、はりの実技をしていきます。

そこでは、刺すはりしか習いません。

痛がりの私にとって、自分が刺される番はつらいものでした。

初心者同士で練習するわけですから、手技が上手くないのは当然ですが、

自分が嫌なことを人にはできないな、と最初に思いました。

もちろん刺す技術が上手い方なら、痛みを感じさせずにはりをすることができます。

しかし私の場合、身体に金属が刺さるという意識がある時点で、

リラックスすることができませんでした。

その後、いろいろなはりの勉強会に参加して、現在所属する漢方鍼医会に出会いました。

そこで、自分自身が治療を受けてみることで、刺さないはりでも充分に効果がでると体感し、

この道を追求してみようと決心しました。

平成18年に漢方鍼医会に入りましたので、10年が経とうとしています。

ちなみに漢方とついているのは、漢方薬を勉強し処方するわけではなく、

治療の理論体系が、中国の医学古典を柱にしているため、

「漢方」=「中国の」という意味で名付けられています。

最後、話しがそれてしまいましたが、次回、刺さないはりについて③に続きます。

関連エントリーはこちら

2016年03月09日

刺さないはりについて①

きさらぎ堂では、はりきゅう専門で治療をしています。

皆さんが、はりきゅう治療に持つイメージはどんなものでしょうか?

実際に受けたことがある方、そうでない方、

またテレビなどのメディアを通して理解している方など、

今まではりきゅうと、どう関わりがあったかで、様々かと思います。

どんな材質、形状のはりを使うか、身体のどこに作用させるか、

またはりを運用するために基づく理論もたくさんあります。

一口にはりきゅうと言っても、どういうやり方をするかで、受け取る感想は

全く異なるものになってきます。

きさらぎ堂では、刺さないはり治療をしています。

そもそも刺さないはりは、はりと呼ぶことができるのか?

それで本当に効果があるのか?効果があるとしたらなぜなのか?

などなど…

いろいろ突っ込み所はあると思います。

私が、刺さないはりに取り組み始めて、10年が経とうとしています。

そもそも自分が痛いのが嫌で、刺さないはり治療を目指そうと思ったわけですが、

私が刺さないはりについてどう解釈しているかを、この後、何回かに分けて書いてみたいと思います。

次回、刺さないはりについて②に続く

皆さんが、はりきゅう治療に持つイメージはどんなものでしょうか?

実際に受けたことがある方、そうでない方、

またテレビなどのメディアを通して理解している方など、

今まではりきゅうと、どう関わりがあったかで、様々かと思います。

どんな材質、形状のはりを使うか、身体のどこに作用させるか、

またはりを運用するために基づく理論もたくさんあります。

一口にはりきゅうと言っても、どういうやり方をするかで、受け取る感想は

全く異なるものになってきます。

きさらぎ堂では、刺さないはり治療をしています。

そもそも刺さないはりは、はりと呼ぶことができるのか?

それで本当に効果があるのか?効果があるとしたらなぜなのか?

などなど…

いろいろ突っ込み所はあると思います。

私が、刺さないはりに取り組み始めて、10年が経とうとしています。

そもそも自分が痛いのが嫌で、刺さないはり治療を目指そうと思ったわけですが、

私が刺さないはりについてどう解釈しているかを、この後、何回かに分けて書いてみたいと思います。

次回、刺さないはりについて②に続く

関連エントリーはこちら

2014年09月03日

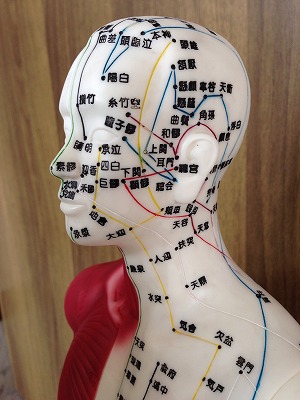

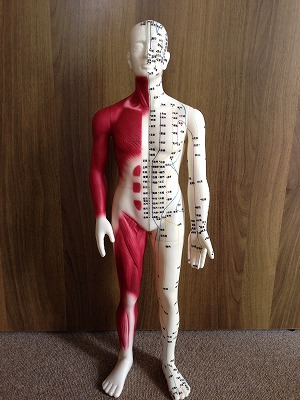

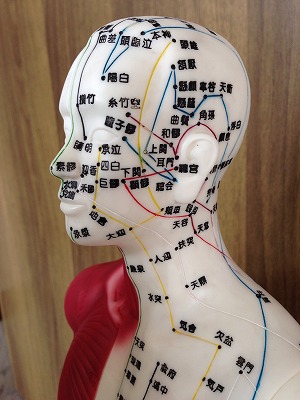

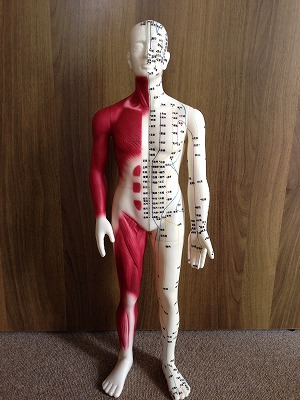

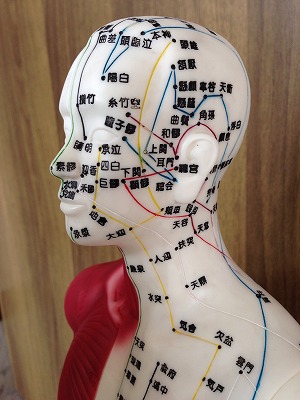

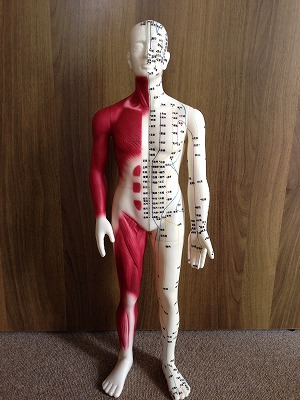

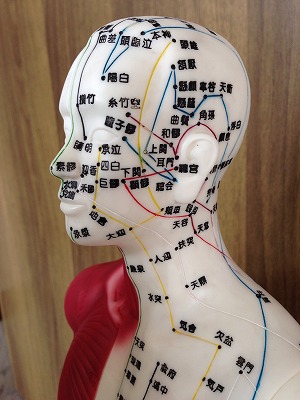

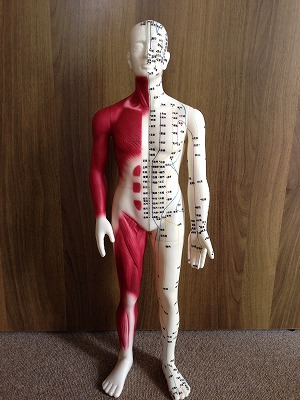

経絡人形

きさらぎ堂では患者様への説明の際、

経絡(身体のエネルギーの流れ)を記したモデル人形を使っています。

中国で約2000年前に編纂された黄帝内経素問、霊枢,難経などに

その流れは記載されています。

後代になってもその有効性は実証され続け、

現在の経穴(ツボ)の教科書の基となっている十四経発揮など、多くの書物が書かれました。

この流れが何らかの原因で詰まって滞ったときに、

痛み、痺れ、冷えなどの症状として現れてきます。

はっきりした症状がなく、何か調子がすぐれないというときも同様です。

鍼灸をする目的は、この経絡の流れを改善することにあります。

この人形なのですが、流れが色分けされ、

細かい所までしっかり作りこまれていて見やすいです。

何より驚いたのは、

台座がなくても自立するところでした。

経絡(身体のエネルギーの流れ)を記したモデル人形を使っています。

中国で約2000年前に編纂された黄帝内経素問、霊枢,難経などに

その流れは記載されています。

後代になってもその有効性は実証され続け、

現在の経穴(ツボ)の教科書の基となっている十四経発揮など、多くの書物が書かれました。

この流れが何らかの原因で詰まって滞ったときに、

痛み、痺れ、冷えなどの症状として現れてきます。

はっきりした症状がなく、何か調子がすぐれないというときも同様です。

鍼灸をする目的は、この経絡の流れを改善することにあります。

この人形なのですが、流れが色分けされ、

細かい所までしっかり作りこまれていて見やすいです。

何より驚いたのは、

台座がなくても自立するところでした。

2010年03月11日

きさらぎ堂のお灸

鍼灸きさらぎ堂で用いるお灸をご紹介します。

透熱灸

小さくひねったもぐさをツボにのせておこないます。

ピンポイントでツボを熱刺激するときに用います。

7~8割ほど燃えたところで消すので跡は残りません。

熱がツボに浸透して心地良いです。

知熱灸

もぐさを小指の頭ぐらいの大きさに強く固めておこないます。

広い範囲を対象とするときに用います。

暖かさから熱さを感じたところで取り去ります。

特に炎症を起こした患部に効きます。

塩灸

竹筒に不織布をはって中に塩を入れます。

その上にもぐさをのせて塩に熱が蓄えられるまで燃やします。

煙がでなくなり、充分温かくなったらお腹にのせます。

お臍や下腹部をあたためます。気持ちよいですよ~

温灸器

棒状に固めてあるもぐさをフードで覆ってあります。

肌に近づけてじんわり温め、身体のめぐりを良くします。

透熱灸

小さくひねったもぐさをツボにのせておこないます。

ピンポイントでツボを熱刺激するときに用います。

7~8割ほど燃えたところで消すので跡は残りません。

熱がツボに浸透して心地良いです。

知熱灸

もぐさを小指の頭ぐらいの大きさに強く固めておこないます。

広い範囲を対象とするときに用います。

暖かさから熱さを感じたところで取り去ります。

特に炎症を起こした患部に効きます。

塩灸

竹筒に不織布をはって中に塩を入れます。

その上にもぐさをのせて塩に熱が蓄えられるまで燃やします。

煙がでなくなり、充分温かくなったらお腹にのせます。

お臍や下腹部をあたためます。気持ちよいですよ~

温灸器

棒状に固めてあるもぐさをフードで覆ってあります。

肌に近づけてじんわり温め、身体のめぐりを良くします。

2010年02月10日

きさらぎ堂のハリ

鍼灸きさらぎ堂で主に使うハリは刺さないハリです。

鍉鍼 ていしん といいます。

左から、金、銀、銅製のハリです。

ハリとはいいますが、先がとがっているわけではありません。

このハリでツボへ的確に刺激を与えることで、気や血の巡りをよくし、

身体全体に変化を与えていきます。

銀杏鍼 いちょうしん

名前通り銀杏の葉っぱの形をしています。

身体への親和性の高い金属でできています。

扇形の平らな方で皮膚をなで、さするようにして使います。

刺すハリを使うことがあります。

その場合は使い捨てのハリを使います。

とても細いハリで、太さが0.12mm~0.24mmと髪の毛ほどの細いハリになります。

※日本人の髪の毛が直径約0.15mmと言われています。

深さは場所や目的によって異なりますが、

多くの場合、0.5mm~2mmの範囲で、深く刺すことはほとんどありません。

置きバリ

テープに0.3mmから1.5mmの小さなハリが樹脂で固定されているものです。

テープに磁石がついたエレキバンのみたいなものと思っていただいて良いと思います。

1週間ほどそのままにしても大丈夫です。

ちなみに、この使い捨てのハリはグッドデザイン賞を受賞しているという・・・。

静岡のセイリンというメーカーの製品です。

置きバリ用のハリもこちらのメーカーのものを使っています。

鍉鍼 ていしん といいます。

左から、金、銀、銅製のハリです。

ハリとはいいますが、先がとがっているわけではありません。

このハリでツボへ的確に刺激を与えることで、気や血の巡りをよくし、

身体全体に変化を与えていきます。

銀杏鍼 いちょうしん

名前通り銀杏の葉っぱの形をしています。

身体への親和性の高い金属でできています。

扇形の平らな方で皮膚をなで、さするようにして使います。

刺すハリを使うことがあります。

その場合は使い捨てのハリを使います。

とても細いハリで、太さが0.12mm~0.24mmと髪の毛ほどの細いハリになります。

※日本人の髪の毛が直径約0.15mmと言われています。

深さは場所や目的によって異なりますが、

多くの場合、0.5mm~2mmの範囲で、深く刺すことはほとんどありません。

置きバリ

テープに0.3mmから1.5mmの小さなハリが樹脂で固定されているものです。

テープに磁石がついたエレキバンのみたいなものと思っていただいて良いと思います。

1週間ほどそのままにしても大丈夫です。

ちなみに、この使い捨てのハリはグッドデザイン賞を受賞しているという・・・。

静岡のセイリンというメーカーの製品です。

置きバリ用のハリもこちらのメーカーのものを使っています。